"Никакого применения к боевому делу": русский офицер о фехтовании в XIX веке

А.В. Суворов: "то арлекинская позитура".

Отношение к фехтованию в русской армии всегда было весьма неровным. Система обучения владению длинноклинковым оружием была выстроена довольно поздно: первые приемы боя на клинках были введены в кавалерийский устав только к второй половине XVIII века, и представляли собой всего лишь рубку палашом пехоты и кавалерии "через голову лошади". Вот как писал об этом А. Суворов в "Примечаниях для экзерцирования", составленных 3 марта 1771 года:

Александр Васильевич требовал, чтобы его кавалерия не увлекалась т.н. наездничеством, в ходе которого кавалеристу нередко предоставлялась возможность проверить свои фехтовальные навыки, а, образовав плотный строй, атаковала противника, опрокидывала его, а уж потом рубила. Очевидно, что такая тактика делала сколь-нибудь сложное фехтование фактически ненужным.

А. Киреев: "обращалось большое внимание".

Отношение к фехтованию в армии изменилось после наполеоновских войн, в ходе которых быстро выяснилось, что кавалерист должен уметь именно фехтовать, а не рубить: кавалерийских схваток было много и далеко не всегда они заканчивались тем, что противник подставлял спину. В русской армии появляются первые фехтовальные залы и в 1818 году вводится должность главного фехтовального учителя гвардии, основной задачей которого была подготовка фехтовальных учителей для гвардейских кавалерийских полков с расчетом, что через несколько лет фехтовальные учителя будут во всех кавалерийских дивизиях русской армии. Результат появился быстро. Так, генерал-лейтенант А. Киреев вспоминал:

И. Амилахвари: "это была прекрасная гимнастика".

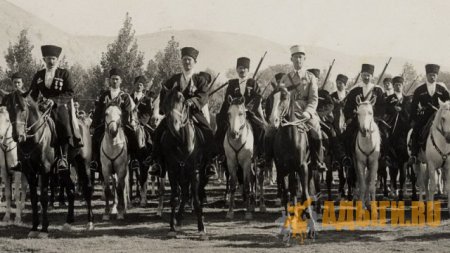

Однако, время шло, опыт кавалерийских боев на европейском театре забывался, и военные теоретики и практики вновь стали возвращаться к знаменитому высказыванию Зейдлица, лучшего кавалериста Европы второй половины XVIII века: "если кавалерия налетает на противника так быстро, что тот не успевает рассмотреть, какие у нее сабли, то, будь у нее в руках хоть хлысты, она все равно его опрокинет". Добавился и опыт Кавказской войны, в которой знание фехтовальных премудростей оказалось не столь важным в схватках с горцами, которые тоже не имели понятия о тонкостях европейской swordplay. Вот что писал по этому поводу И. Амилахвари, попавший вольноопределяющимся в 1850 году в Нижегородский драгунский полк, а в 1864 году ставший его командиром:

Следует отметить, что заявление И. Амилахвари о первом ударе, как основе кавалерийского боя, было вполне созвучно новой системе обучения фехтованию в русской армии, в которой защиты давались только для отбития пики противника. Защиты от длинноклинкового оружия в русской кавалерии второй половины XIX века не изучались.

О концепции "первого удара" в русской армии можно прочитать здесь.

Понравилась статья? Подпишитесь, поставьте лайк и сделайте репост в соцсетях. Спасибо!

Источник