63. Почему абхазов называли черкесами?

Само слово "черкес" является соционимом, то есть название общества по его социальному укладу. В кипчакско-латинском словаре XIII века "Codex Cumanicus" есть слово «Čarči» / «Čerči» («чарчи» / «черчи») ‘наёмник’, состоит оно из "чер" основа, и "чи" - показатель человека (сравните, "темирчи" - кузнец (обще тюркск.), "темир" - железо, и "чи"- человек ). В этом слове присутствует и основа слова «черкес». Сюда же и известное турецкое слово «янычар» (тур. «yeniçeri») этимологизируется как ‘новое войско’, при «yeni» тур. ‘новый, новое’. Следовательно, корень «чер» («çeri») означает воин, войско. А значит термин "черкес" имел изначальное значение - человек войска, силовик, то есть, человек, который живёт по воинскому укладу.

Со времён средневековья по XIX века взрослые мужчины абхазы и адыги, как известно, не расставались с оружием. Это традиционный воинский уклад наших народов, и видимо именно поэтому русские и турки называли абхазо-адыгские народы черкесами (турки до сих пор называют). Но это не значит, что исторические черкесы XIII века (черкесы исторических источников XIII - XIV веков) это абхазы и адыги. Совершенно нет.

Клапрот говоря об адыгах писал:

Черкес никогда не выйдет из своего дома невооруженным, по меньшей мере он носит обычно саблю или кинжал у пояса, на плечах у него бурка.Это же касается и абхазов. Абхазы также как и адыги не расставались со своим вооружением. Например, элемент абхазской традиционной экипировки "алабаша" - в прошлом спутник абхазского воина. Алабаша — посох, который внизу имеет острый металлический наконечник, является видом малого копья, как один из древних видов оружия. Навершие имеет развилку для упора ружейного ствола. Во время стрельбы, ружье клали в паз развилки, а низ посоха-сошки металлическим наконечником втыкали в землю. Но изначальное предназначение этого посоха в том, чтобы воин мог легко носить свой багаж (вооружение, запас еды, инструменты) на большие расстояния, используя его как, например, римские легионеры использовали фурку. А во время привала абхазский воин, мог воткнуть алабашу в землю, и навесить на неё свое вооружение, чтобы в случай тревоги быстро экипироваться. Таким образом, палка одновременно служила и посохом, и копьем, и сошкой, и шестом для ношения вооружения.

Само существование этого традиционного воинского элемента является свидетельством, что абхазы в прошлом жили по воинскому укладу. То есть, они были черкесами не в этническом смысле, а в социальном.

Фредерик Дюбуа де Монпере в своей книге «Путешествие вокруг Кавказа», вышедшей в Париже в 1839 году писал:

«Черкесские племена, т. е. народы Кавказа, которые близко соприкасаются между собой по сходству их общего языка, разделяются на черкесов, в подлинном смысле, или адигов, кабардинцев, абадзов и абхазов.Другими словами, согласно автору, все кавказцы – черкесы в общем смысле, но абхазы, адыги, абазины, кабардинцы – это черкесы в подлинном смысле.

Ещё пример. В сочинении генерала от инфантерии, военного писателя Д. Г. Анучина (1833-1900) «Очерк горских народов Правого крыла Кавказской линии» термин «черкес» охватывает абхазские и адыгские народности вместе взятые:

«… черкесские племена разделяются на два большие отдела: Адыге и Абадзе.К отделу Адыге принадлежат: 1) Беглые Кабардинцы, 2) Бесленеевцы, 3) Махошевцы, 4) Темиргоевцы (Кемкой), 5) Егерукоевцы, 6) Махмирцы, 7) Гатюкаевцы и 8) Бжедухи. К отделу Абадзе относятся: 9) Абадзехи, 10) Шапсуги, 11) Натухайцы, 12) Убыхи и 13) Джигеты. Сюда надо тоже отнести небольшие племена абхазского происхождения, выселившиеся из-за Кавказских гор на северо-восточную их покатость, как-то: а) Баракаевцы, б) Баговцы, в) Шахгиреевцы, г) Тамовцы, д) Кильбековцы, е) Башильбаевцы, Медовеевцы и проч.»

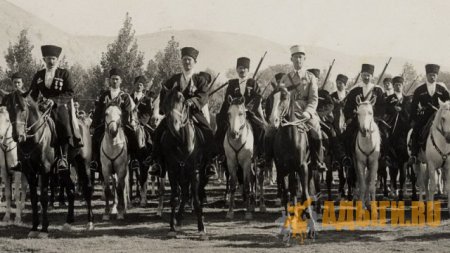

Картина князя Григория Гагарина "Совещание черкесских князей в окрестностях Сочи"(1847 г.) также свидетельствует, что абхазов русские называли черкесами.

Денис Киршалович Чачхалия так прокомментировал содержание данной картины:

«Термин «черкесы» употреблен здесь в широком северокавказском смысле. На самом деле рисунок следовало бы назвать «Совещание абхазских предводителей». Рисунок создавался в Сочи в 1841 г. и отражает конкретные события этого года. В центре стоит пожилой князь в белой черкеске. Это абхазский князь Гечба Арсланбей, выдающийся политический деятель, влиятельный представитель князей Гечба, владевших приморской частью г. Сочи. В конце XVIII в. Гечба Арсланбей был Сухумским наибом. Личность этого князя собственноручно подтвердил Г. Гагарин на одном из набросков к этому рисунку. Крайний слева – выдающийся политический деятель Кац Маан. Он был первым министром при дворе владетельного князя Абхазии. На русской службе достиг чина генерал-майора. Он – решительный командир, гибкий дипломат, общительный и прозорливый собеседник, жестокий подавитель любого мятежа. Невысокий аристократ с остренькой бородкой – князь Аублаа Али Ахмет – владетель Сочи. Справа от кн. Гечба Арсланбея стоит князь Зосхан Амарщан. Ему принадлежал Дал – труднодоступный край в центре Абхазии. Он был сторонником русских и подписал клятву, данную русскому царю в 1837 г. Был убит 7 октября 1841 г. в сражении с абхазами, противниками русской власти. Из-за спин выглядывает молодой княжич Ростом Инал-ипа. Он принадлежал к роду, владевшему землями в нижнем течении Бзыби. Молодой князь Ростом Инал-ипа воспитывался в доме своего аталыка – предводителя убыхов Хаджи Керантуха. Абхазские князья стоят в окружении своих телохранителей, которые набирались из личных дворян. Художник зарисовал их с натуры в Сочи и Адлере во время событий 1841 г. В это время владетель Абхазии Михаил Чачба, оказывая услуги русскому правительству, старался склонить предводителей Малой Абхазии и черкесского племени убыхов прекратить сопротивление и покориться. Весной 1841 г. его миротворческие усилия были особенно активными и успешными – 4 мая было заключено соглашение с убыхами, 12 мая принес присягу на верность российскому престолу князь Аублаа Али Ахмед. Г. Гагарин изобразил группу участников сочинских переговоров, происходивших в мае-июне 1841 г.»Есть ошибочное мнение, что термин "черкес" произошел от термина "керкет" древнегреческих источников, описывающих Восточное Причерноморье. Это мнение является бессмысленной попыткой не признавать связь термина "черкес" с тюркским миром.

В своё время Л.И. Лавров раскритиковал идею о взаимосвязи терминов «черкес» и «керкет».

Еще с XVIII в. в кавказоведении утвердилось мнение, будто термин «черкесы» произошёл от названия «керкеты» — племени, в античное время жившего южнее торетов. Однако теперь стали появляться в печати возражения против этого утверждения, и причин для этого достаточно. Почему, например, этноним «керкеты» имеет окончание «ты», несвойственное адыгам и легко объяснимое из иранской речи? Каким образом «керкет» превратился в «черкес»? Как могло случиться, что имя «керкеты», обозначавшее одно из малых племен Черноморского побережья и с IV в. забытое, вновь возродилось почт* через 1000 лет в форме «черкесы» и стало обозначать не только всех адыгов, ко и других горцев Кавказа, включая Дагестанцев, а также украинцев («черкасы»), часть казахов («шеркес») н даже, кажется, оказалось в родстве с названием киргизов? Напрашивается предположение, что слово «черкесы» не связано с этнонимом «керкеты» и долгое время имело не этническое, а какое-то социальное значение, вроде термина «казак» — «казах» — «косог».#абаза #черкесы #абхазы #садзы #убыхи #натухайцы #восточное причерноморье #абадзехи #шапсуги