59. Миф-3. Северо-Западный Кавказ эпохи Средневековья — это территории адыгов

История

И.А. Дружинина, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Археологии РАН Несмотря на то что археологическая карта региона содержит многочисленные лакуны, уже сегодня результаты комплексного анализа материалов причерноморских и закубанских археологических памятников, а также палеоантропологических серий со всей очевидностью демонстрируют динамичную картину формирования этнокультурного состава региона, переживавшего на протяжении VI—XI11 вв. целую серию резких изменений. Так, археологические материалы левобережья Кубани рубежа VI—VII вв. фиксируют вытеснение из закубанских степей потомков меото-сарматского населения праболгарами. Этот процесс отразился в затухании жизни на ряде городищ, в том числе Ново-Вочепшийском, в появлении новых веяний в керамической традиции, в изменении состава стада (резко возросло

И.А. Дружинина, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института Археологии РАН

Несмотря на то что археологическая карта региона содержит многочисленные лакуны, уже сегодня результаты комплексного анализа материалов причерноморских и закубанских археологических памятников, а также палеоантропологических серий со всей очевидностью демонстрируют динамичную картину формирования этнокультурного состава региона, переживавшего на протяжении VI—XI11 вв. целую серию резких изменений. Так, археологические материалы левобережья Кубани рубежа VI—VII вв. фиксируют вытеснение из закубанских степей потомков меото-сарматского населения праболгарами. Этот процесс отразился в затухании жизни на ряде городищ, в том числе Ново-Вочепшийском, в появлении новых веяний в керамической традиции, в изменении состава стада (резко возросло количество лошадей и сократилось поголовье свиней), в исчезновении ингумаций с западной ориентировкой и появлении новой погребальной традиции — грунтовых погребений в длинных узких ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой. Прежнее население «либо исчезает, либо подчиняется новым пришельцам, полностью воспринимая не только их хозяйственный уклад, но и весь комплекс культурно-идеологических воззрений». Следующее резкое изменение этнокультурного состава Закубанья и Причерноморья связано с появлением в регионе хазар и фиксируется на материалах археологических памятников с рубежа VII—VIII вв., когда район Анапы—Геленджика и степное Закубанье вплоть до устья р. Псекупс занимают носители обряда грунтовых кремационных погребений, принесшие с собой также новый комплекс вооружения и керамику салтовского типа. Вопрос об этнокультурной атрибуции этого населения остается открытым. Заметим, «автохтонная» версия — о распространении обряда кремаций в Кубано-Черноморском регионе вследствие изменения религиозных представлений местного населения была высказана еще В.В. Саханевым в 1914 г., но вплоть до сегодняшнего дня она не нашла убедительного научного обоснования. Большая часть специалистов сегодня придерживаются «миграционной» версии, согласно которой обряд кремаций не имеет местных корней на Северо-Западном Кавказе и связан с санкционированной Хазарским каганатом инфильтрацией в местную среду нового населения. Важно подчеркнуть, что ареал грунтовых кремаций (побережье от Анапы до Геленджика и степное Закубанье до нижнего течения р. Псекупс) в конце VII — IX вв. представлял собой регион, отличный по своим этнокультурным характеристикам от побережья Черного моря от р. Нечепсухо до Геленджика, населенного зихами, где были распространены грунтовые ингумации с различной ориентировкой в простых ямах и каменных ящиках, от Тамани, где в эпоху Средневековья полиэтническое население хоронило умерших по обряду ингумации — в простых грунтовых ямах и каменных ящиках, от района степного Прикубанья, где преобладало праболгаро-аланское население, хоронившее своих соплеменников в грунтовых ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой и катакомбах от района Восточного Закубанья, который рассматривается как периферия аланской культуры, и где, вероятно, оставались потомки меото-сарматского населения, а также от предгорий Западного Закубанья, где сохранились традиции ингумационных погребений и где кремации VIII—IX вв. распространены не были. Очередное изменение этнокультурной карты региона четко фиксируется с рубежа ӀХ-Х вв. Кремации исчезают с причерноморского побережья и сохраняются лишь в восточной части своего прежнего ареала. Именно в это время, к середине X в., по данным трактата Константина Багрянородного, в равнинное Закубанье проникают зихи. С конца X в. в регионе равнинного Закубанья появляются грунтовые ингумационные могильники с западной ориентировкой погребенных, угольной подсыпкой, отсутствием костей животных — признаками, характерными для погребального обряда позднесредневековой адыгов (могильник Казазово). Антропологический материал этих памятников также находит ближайшие параллели в «причерноморской группе адыгских курганов» XIV-XV вв. Возможно, материалы могильника Казазово фиксируют появление в устье р. Псекупс касогов, населявших до падения каганата зону предгорий. Христиан Гейслер. Простой черкес и знатный черкес в полном вооружении и на коне. Конец XVIII в.

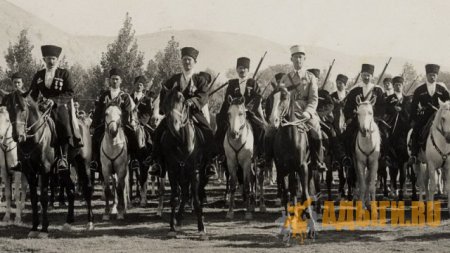

Христиан Гейслер. Простой черкес и знатный черкес в полном вооружении и на коне. Конец XVIII в.  Христиан Гейслер. Знатный черкес в полном вооружении и на коне. Конец XVIII в

Христиан Гейслер. Знатный черкес в полном вооружении и на коне. Конец XVIII в

Несмотря на то что археологическая карта региона содержит многочисленные лакуны, уже сегодня результаты комплексного анализа материалов причерноморских и закубанских археологических памятников, а также палеоантропологических серий со всей очевидностью демонстрируют динамичную картину формирования этнокультурного состава региона, переживавшего на протяжении VI—XI11 вв. целую серию резких изменений. Так, археологические материалы левобережья Кубани рубежа VI—VII вв. фиксируют вытеснение из закубанских степей потомков меото-сарматского населения праболгарами. Этот процесс отразился в затухании жизни на ряде городищ, в том числе Ново-Вочепшийском, в появлении новых веяний в керамической традиции, в изменении состава стада (резко возросло количество лошадей и сократилось поголовье свиней), в исчезновении ингумаций с западной ориентировкой и появлении новой погребальной традиции — грунтовых погребений в длинных узких ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой. Прежнее население «либо исчезает, либо подчиняется новым пришельцам, полностью воспринимая не только их хозяйственный уклад, но и весь комплекс культурно-идеологических воззрений». Следующее резкое изменение этнокультурного состава Закубанья и Причерноморья связано с появлением в регионе хазар и фиксируется на материалах археологических памятников с рубежа VII—VIII вв., когда район Анапы—Геленджика и степное Закубанье вплоть до устья р. Псекупс занимают носители обряда грунтовых кремационных погребений, принесшие с собой также новый комплекс вооружения и керамику салтовского типа. Вопрос об этнокультурной атрибуции этого населения остается открытым. Заметим, «автохтонная» версия — о распространении обряда кремаций в Кубано-Черноморском регионе вследствие изменения религиозных представлений местного населения была высказана еще В.В. Саханевым в 1914 г., но вплоть до сегодняшнего дня она не нашла убедительного научного обоснования. Большая часть специалистов сегодня придерживаются «миграционной» версии, согласно которой обряд кремаций не имеет местных корней на Северо-Западном Кавказе и связан с санкционированной Хазарским каганатом инфильтрацией в местную среду нового населения. Важно подчеркнуть, что ареал грунтовых кремаций (побережье от Анапы до Геленджика и степное Закубанье до нижнего течения р. Псекупс) в конце VII — IX вв. представлял собой регион, отличный по своим этнокультурным характеристикам от побережья Черного моря от р. Нечепсухо до Геленджика, населенного зихами, где были распространены грунтовые ингумации с различной ориентировкой в простых ямах и каменных ящиках, от Тамани, где в эпоху Средневековья полиэтническое население хоронило умерших по обряду ингумации — в простых грунтовых ямах и каменных ящиках, от района степного Прикубанья, где преобладало праболгаро-аланское население, хоронившее своих соплеменников в грунтовых ямах с преобладающей северо-восточной ориентировкой и катакомбах от района Восточного Закубанья, который рассматривается как периферия аланской культуры, и где, вероятно, оставались потомки меото-сарматского населения, а также от предгорий Западного Закубанья, где сохранились традиции ингумационных погребений и где кремации VIII—IX вв. распространены не были. Очередное изменение этнокультурной карты региона четко фиксируется с рубежа ӀХ-Х вв. Кремации исчезают с причерноморского побережья и сохраняются лишь в восточной части своего прежнего ареала. Именно в это время, к середине X в., по данным трактата Константина Багрянородного, в равнинное Закубанье проникают зихи. С конца X в. в регионе равнинного Закубанья появляются грунтовые ингумационные могильники с западной ориентировкой погребенных, угольной подсыпкой, отсутствием костей животных — признаками, характерными для погребального обряда позднесредневековой адыгов (могильник Казазово). Антропологический материал этих памятников также находит ближайшие параллели в «причерноморской группе адыгских курганов» XIV-XV вв. Возможно, материалы могильника Казазово фиксируют появление в устье р. Псекупс касогов, населявших до падения каганата зону предгорий.

[img]"[/img]

Христиан Гейслер. Вооруженный черкес, знатный черкес в обычной одежде и черкесская княжна. Конец XVIII в. Христиан Гейслер. Простой черкес и знатный черкес в полном вооружении и на коне. Конец XVIII в. В XI в. в степях Прикубанья появляются половцы, с которыми связаны новые перестановки на этнокультурной карте региона. Возможно, появление в равнинном Закубанье могильников XI—XII вв. (Циплиевский Кут, Черноклен), представляющих собой серии впускных захоронений в насыпи предыдущих эпох с восточной ориентировкой погребенных и с предметами конской упряжи в составе погребального инвентаря, связано с долгосрочным присутствием или как минимум влиянием половцев на оседлое население Закубанья. В это же время вновь изменяется ареал кремационных погребений: они распространяются от Новороссийска до Туапсе, впервые могильники с трупосожжениями оказываются в зоне предгорий Западного Закубанья, часть могильников смещается далеко на восток от р. Псекупс, в том числе на территорию Алании, отдельные памятники выявлены в Прикубанье. Но это уже другой обряд: наблюдается полный переход к урновым кремациям, появляется значительное количество комплексов с конскими захоронениями и новыми типами конского снаряжения, а также оружия и керамики, позднее распространяется практика подкурганных захоронений. В таком виде обряд доживает до XIV в. Таким образом, к XIII в. — ко времени монгольского завоевания и появления в источниках названия черкесы — прикубанские степи были заняты ордами половецкого племенного союза. На этой территории известны десятки памятников кочевников этого времени, установлены маршруты сезонных кочевий отдельных орд. На равнинах и предгорьях Закубанья жили зихи, касоги, аланы, потомки праболгар, носители обряда кремации, вероятно, половцы. #абаза #черкесы #абхазы #садзы #адыги #абадзехи #восточное причерноморье #натухайцы #шапсуги

Ссылки по теме:

В Адыгее родители 597 детей получают ежемесячную выплату из маткапитала

Князь Цицианов генерал-лейтенанту Глазенапу 2 апреля № 785 гор. Георгиевен

Из рапорта генерала от кавалерии Тормасова его Императорскому величеству. Июль 1810 год

Семейные традиции адыгов. Обычай избегания

Традиция или нарушение нормы?