Древние цивилизации на территории Адыгеи

Археология

Тесные многовековые связи сарматов-кочев-ников с меотами-земледельцами приводят к взаимообогащению культур. Не случайно значительный период истории меотских племен, охватывающий последние века до и первые века нашей эры, когда происходит процесс частичной ассимиляции пришельцев меотами, вошел в археологию под названием меото-сарматского периода. Позднее, в IV веке н. э., по степям Прикубанья прошли полчища гуннов, сметая все на своем пути. Под напором кочевников позднемеотские племена уходят с правобережья Кубани в предгорные, приморские и горные районы Закубанья. Здесь в эпоху раннего средневековья складываются союзы родственных раннеадыгских племен. По сведениям византийских и арабских авторов V—X веков, восточная граница поселений предков современных адыгов, черкесов и кабардинцев — зихов и касогов — проходит по рекам Лабе и

процесс частичной ассимиляции пришельцев меотами, вошел в археологию под названием меото-сарматского периода.

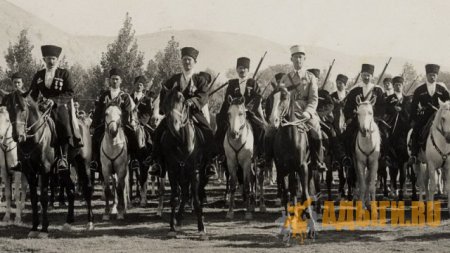

Позднее, в IV веке н. э., по степям Прикубанья прошли полчища гуннов, сметая все на своем пути. Под напором кочевников позднемеотские племена уходят с правобережья Кубани в предгорные, приморские и горные районы Закубанья. Здесь в эпоху раннего средневековья складываются союзы родственных раннеадыгских племен. По сведениям византийских и арабских авторов V—X веков, восточная граница поселений предков современных адыгов, черкесов и кабардинцев — зихов и касогов — проходит по рекам Лабе и Урупу, за которыми жили аланы, предки современных осетин. К Х веку развитие феодальных отношений приводит к сложению в Закубанье древнеадыгейской народности.

В XIII веке отделившиеся кабардинские племена начинают продвижение в верховья Кубани и, судя по археологическим памятникам, постепенно занимают территории современной Кабардино-Балкарии и западную часть Карачаево-Черкессии. Материальная и духовная культура адыгов XIII—XVI веков, их широчайшие связи с далекими и близкими соседями полнее всего отразились в материалах из курганов адыгской знати, исследованных у ст. Белореченской. Разнообразные, богатейшие находки из этих памятников дали повод ученым назвать культуру адыго-черкесских племен эпохи позднего средневековья белореченской.

Таковы в общих чертах сложные пути развития племен, обитавших на территории современной Адыгеи и прилегающих к ней районов в течение четырех с половиной тысяч лет, основанные главным образом на археологических изысканиях. Археологические памятники Адыгеи и прежде всего курганы заинтересовали русскую науку еще в XIX веке. С именами A.С. Лаппо-Данилевского, Е. Д. Фелицына, B.М. Сысоева связаны раскопки ряда знаменитых памятников Адыгеи. Но основным исследователем курганов этой территории был профессор Петербургского университета Николай Иванович Веселовский. Его вклад в отечественную археологию трудно переоценить. Более двадцати лет вел Н. И. Веселовский раскопки на Кубани. Но, пожалуй, наиболее яркие результаты достигнуты им

в результате раскопок в Закубанье. Достаточно вспомнить, что Н. И. Веселовский исследовал всемирно известный Майкопский курган, находки из которого ныне открывают Особую или Золотую кладовую Государственного Эрмитажа. Здесь же хранятся сокровища, обнаруженные Н. И. Веселовским в Келермесских, Костромском и Уль-ских курганах. Трудами Н. И. Веселовского введены в мировую науку Новосвободненские и Белореченские курганы. И не вина, а беда ученого, что методика полевых исследований его времени отличалась от нынешней. Ведь главной задачей исследования курганов считалось пополнение драгоценными находками царской коллекции, хранившейся в Зимнем дворце. Отсюда стремление, опираясь на накопленный в то время опыт, раскопать центральную часть кургана, где обычно бывают наиболее богатые погребения. Для этого закладывалась глухая траншея, выбиралась лишь центральная часть кургана, и на этом раскопки прекращались.

Ссылки по теме:

В Адыгее родители 597 детей получают ежемесячную выплату из маткапитала

Князь Цицианов генерал-лейтенанту Глазенапу 2 апреля № 785 гор. Георгиевен

Из рапорта генерала от кавалерии Тормасова его Императорскому величеству. Июль 1810 год

Семейные традиции адыгов. Обычай избегания

Традиция или нарушение нормы?

Читайте также:

Киммерийское золото или тайна курганов Кавказа

Меоты, синды, керкеты, тореты, зихи, ахеи - предки адыгов

Зихи и косоги - предки адыгов. Хозяйство зихов и косогов

Зихи и косоги - предки адыгов. Хозяйство зихов и косогов

Зихи (зиги) – латинское и древнегреческое название для абхазо-адыгских племенных объединений