«ОСТРОВ» РЫЦАРЕЙ. Доспехи, геральдика и этикет.

Культура

Важнейшей материальной чертой, подчеркивающей историко-культурную самобытность Северо-Западного Кавказа, является то обстоятельство, что на протяжении нескольких тысячелетий черкесский «остров» представлял собой один из ведущих центров формообразования в области оружия и доспеха в Евразии. В 1903 г. Н.Веселовский в кургане позднего средневековья у ст.Усть-Лабинская обнаружил остатки кольчато-пластинчатого доспеха. Этот тип доспеха характеризуется наиболее высокими защитными свойствами, т.к. в кольчужное плетение включались металлические, стальные пластины.

Кольчужный плащ Каитбая (черкесский султан, 1468-1496 гг.), который очень похож на этот доспех, был изготовлен несколько позднее. Сведения по второму типу доспеха, а именно по пластинчатому доспеху (т.е. кольчато-пластинчатому доспеху), в средневековой арабской литературе отсутствуют.

Тем не менее, сарацины (т.е. мамлюки) были знакомы с этим видом доспеха и пользовались им, о чем свидетельствуют два совершенно отличных источника. Первый показывает, что их непосредственные соседи, малоазиатские турки, носили этот доспех, как это свидетельствует рельеф в Чинили Кошк в Стамбуле. Второе свидетельство представлено витражным окном в церкви Святого Дэниса в Париже, на котором представлено изображение сражения между сарацинами и христианскими рыцарями. В обоих случаях доспех почти идентичен и может быть расценен как пластинчатый доспех в точном смысле этого понятия... На протяжении мамлюкского периода пластинчатый доспех вошел в моду и был уже хорошо известен в Европе»90. Практически все сохранившиеся доспехи, известные по музейным и частным коллекциям, относятся к эпохе мамлюкско-черкесского государства (1382-1517 гг.) и на их изучении базируются выводы европейских специалистов по истории оружия и доспеха.

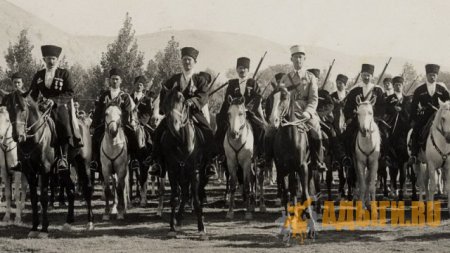

То же самое мы можем констатировать по всем прочим элементам всаднического, рыцарского вооружения — известные его экземпляры, как правило, связаны с черкесскими мамлюками XV века.

Черкесский минимализм в конструировании доспеха, стремление облегчить его не снижая при этом защитной функции, особенно ярко прослеживается в типе шлема «мисюрка». Это название очень часто упоминается в русских летописных и нарративных источниках XV-XVI вв.

Термин «мисюрка» восходит к арабскому названию Египта — Миср, которое было усвоено черкесами (см., например, фамилию Мысроко), а уже от черкесов термин был своеобразно усвоен русскими и именно для определения разновидности шлема. Этими шлемами, наряду с другими типами, пользовались мамлюки и из Египта он распространился по Африке, Европе и Ближнему Востоку. На Русь он попадал скорее всего напрямую из Черкесии и был назван мисюркой, а не черкесским шлемом, т.к. название «шеломов черкасских» в русской терминологии уже давно было закреплено за высоким типом шлема конусообразной формы. Именно они упоминаются в «Задонщине»91. То, что Дмитрий Донской, русские князья и элита войска предпочитали черкесские шлемы свидетельствует о высоком уровне производства доспехов на Северо-Западном Кавказе. Но и термин «мисюрка» отражает черкесское влияние как на русский, так и на египетский оружейные рынки. Что же представляла из себя «мисюрка»? Э.Аствацатурян, автор обстоятельной и единственной на сегодняшний день монографии по кавказскому оружию, приводит три изображения именно черкесских мисюрок: «Третий вид шлема (в Черкесии), т.н. мисюрка, представляет собой круглую выпуклую пластинку с такими же, как и у других шлемов, дырочками для крепления кольчуги. В центре пластины прикреплено кольцо для флажка. Поверхность шлема имеет серебряную накладку, украшенную гравировкой.

В Государственном историческом музее хранится оригинальный черкесский шлем, представляющий собой мисюрку, к которой вместо обычной бармицы (кольчуги) прикреплена кольчато-пластинчатая защита, а пластинки украшены черкесским орнаментом»92.

Мисюрка отражает основные принципы черкесского доспеха: сочетание легкости, функциональности и изящества. А экспонат из ГИМа действительно уникален: по крайней мере, в русских музеях это единственный шлем, бармица которого представляет собой кольчато-пластинчатый доспех. Горелик указывает, что хранящиеся в кремлевской Оружейной палате шлемы-мисюрки по характеру орнаментации, т.е. специфическим растительно-геометрическим и цветочным мотивам, а также по технике ее исполнения — гравировка с золотой наводкой — идентичны поздне-мамлюкским и раннеосманским шлемам (вт. пол. XV — нач. XVI в.).

Османы этого периода подражали мамлюкам, перенимая у них образцы вооружения, поэтому подобный параллелизм между поздними мамлюками и ранними османами закономерен. Более того, до 1453 г. Османы признавали сюзеренитет Мамлюков, а юго-восточные турецкие эмираты Анатолии были в составе империи мамлюков до 1516 г.93. Наконец, османы были ближе, чем сами мамлюки, к Черкесии и вполне могли напрямую перенимать опыт, технологии, всадническую моду из этого признанного центра. То же самое касается и кремлевской коллекции. Ее происхождение в любом случае прямо или опосредованно связано с Черкесией. Горелик не произнося этнического и политического названия страны, занимавшей в указанный период огромное пространство от устья Дона до Абхазии и от устья Кубани до Чечни, весьма прозрачно намекает на связь с Черкесией и с черкесским султанатом в Египте: «... Сама группа кремлевских шлемов могла появиться как в Западном Иране по заказу жителя или выходца из северо-причерноморских степей, так и в мам люкском государстве, где правящий класс составляли выходцы из Золотой Орды — южнорусских степей и Северного Предкавказья»94.

Наиболее древний вид шлема в Черкесии — танж. Он представлял собой высокий конический железный шлем, склепанный из двух половин. К ободу шлема крепится кольчужная сетка, закрывающая половину лица и ниспадающая на плечи поверх кольчуги. Спереди кольчужная сетка шлема застегивалась на крючок. И, поскольку сами черкесские кольчуги были снабжены «воротниками» из 10-20 рядов тонких колец, то в области шеи создавалась двойная защита. Пользовались еще и низким шлемом, который имел полусферическую форму и также оснащался бармицей. Это два основных типа шлема в Черкесии эпохи позднего средневековья и нового времени. Именно такие шлемы упомянуты в «Задонщине» и не только в ней.

В завещании князя Ю.А. Лепинского-Оболенского (сер. XVI в.) читаем: «Да на князе же Василье взяти мне шелом тамошней черкасской да юшман шамахейской, а цена шелому и юшману пятьдесят рублей»95. Мамлюкский шлем черкесского типа, полусферический, с арабскими надписями и характерным черкесским орнаментом, оснащенный носовой стрелкой и кольчужной бармицей, приводится в альбоме Джиани Гваделупи96.

Очевидно, что в Черкесии XIII-XV вв. производилось гораздо больше типов шлемов, кольчуг и панцирей, чем в XVI — пер. пол. XIX вв., когда поэтапно снижалась потребность в доспехе. Так, автор последней четверти XV в. Джорджио Интериано сообщает,что черкесский шлем «походит на те, которые мы видим на древних изображениях, он закрывает щеки и прикрепляется под горлом, по древнему обычаю»97.

Средневековые источники подтверждают наш тезис о том, что Черкесия признавалась как значительный центр производства оружия и доспехов. В 1595 г. сефевидский шах Аббас демонстрировал свою коллекцию русскому послу князю Андрею Звенигородскому и при этом заметил: «А панцири добрые выходят к нам из Черкас»98. И это сообщение тут же находит себе подтверждение: в 1615 г. кабардинский князь Мудар Алкасов, отправившись в Тебриз в поисках союзников для Малой Кабарды (против Крыма и Турции), везет шаху в дар то, чем могла гордиться адыгская страна — коней и доспехи". В период возвышения князей Черкасских в Москве черкесские доспехи, оружие, кони были по достоинству оценены русской элитой. Июлем 1589 г. датируются царские письма князьям Камбулату, Мамстрюку и Шолоху с предложением выставить для предстоящей войны со Швецией 200 тяжеловооруженных всадников «о дву конь в пансырях и со всякою службою, с копьи»100. В 1645г., по случаю коронации второго царя из династии Романовых — Алексея Михайловича — черкесские князья привозят ему в дар «шесть плащей пансырных»101. В описи 1687г. они значатся как «черкасские панцыри»102. Н.В.Гордеев, изучавший эти черкесские доспехи середины XVII в., отметил высочайший уровень техники плетения и крепления колец: кольца всех шести панцырей клепаны «на шип» в горячем состоянии, т.к. в месте склепки видна сварка металла, вследствие чего кольца совершенно невозможно разъединить103. Характерно, что эти кольчуги, предназначавшиеся в дар царю, были усилены пластинами на груди и на спине. Они упоминаются в описи 1687 г.: «у трех пансирей по шти (шести) мишени (пластины) медные, посеребряные, а у двух по три мишени». То есть, это как раз тот тип доспеха, который описан Л.А.Майером для черкесских мамлюков XV в. Вес этих шести панцирей колеблется от 3,4 до 5 кг при 25 тыс. колец в каждом104. Это были предельно функциональные изделия. Становится понятным, почему в 1660-1662 гг. в Москву через Астрахань выписывали «черкас пансырного дела самых же добрых мастеров», а в Астрахани стремились наладить обучение искусству изготовления доспехов и оружия местных и присланных из Москвы литовских «ребят» у двух черкесских мастеров панцирного дела — Колюбата и Баду105. «Таким образом, — отмечает Эмма Аствацатурян, — черкесские панцири, как и шлемы, не только производились на внутренний рынок, но и вывозились и вызывали одобрение таких искушенных обладателей прекрасного и в боевом, и в художественном отношении оружия, как шах Аббас, да и представители русского господствующего слоя не жалели денег на дорогое оружие»106. Эти слова признанного знатока темы, каковым является Э. Аствацатурян, подтверждают общий ход нашего анализа. Мы видим, что узко специализирующиеся ученые — Э.Аствацатурян, Н.В.Гордеев, М.В.Горелик, Л.А.Майер и др. — приводят весьма веские доводы, убеждающие нас в том, что черкесский «остров» на самом деле внес заметный вклад в мировую историю оружия.

Ссылки по теме:

В Адыгее родители 597 детей получают ежемесячную выплату из маткапитала

Князь Цицианов генерал-лейтенанту Глазенапу 2 апреля № 785 гор. Георгиевен

Из рапорта генерала от кавалерии Тормасова его Императорскому величеству. Июль 1810 год

Семейные традиции адыгов. Обычай избегания

Традиция или нарушение нормы?